2022年05月18日

只今、発売中!! 長嶺安一著 『沖縄文化論 そのⅡ 音楽』

長嶺安一著

本書は、2018年に刊行された『ヴァイオリニストの沖縄文化論 泡盛カンタービレ!』(ボーダーインク刊)の続編、そのⅡ「音楽」である。前書では、こよなく愛する「泡盛」について熱く語っていた著者だが、本書では西洋音楽史から日本音楽史、そして沖縄(琉球)音楽史の歴史を独自に比較説明しながら、沖縄音楽の特異性及びその民族性を明らかにしている。長くヴァイオリン演奏家として活躍された著者渾身の2作目!!

A5判、並製、95頁(カラーグラビア7頁)

定価(本体1,000円+税)

〈目次〉

プロローグ 音楽とは

第1章 西洋音楽史

1 赤毛の司祭(ミサをあげない司祭)

アントニオ・ヴィヴァルディ(1678-1741)

2 2人の共通項は何?

ヨハン・セバスチャン・バッハ(1685-1750)

ゲオルク・フリードリッヒ・ヘンデル(1685-1759)

3 毒殺? 梅毒?

モーツァルト(1756-1791)

4 ベートーヴェン(1770-1827)とナポレオン(1769-1821)

5 ライン河に身を投げた男と生涯独身を通した色男

6 生涯を裕福に暮らした天才

フェリックス・メンデルスゾーン(1809-1847)

7 ピアノとヴァイオリンの巨匠達

8 ロシアの音楽

9 城塞都市

10 大序曲1812年

11 西洋音楽史余話

12 その後の西洋音楽史

第2章 日本音楽史

1 琴棋書画

2 古代から近世へ

3 三韓楽

4 国風雅楽の成立

5 今様(歌)

6 盲僧と琵琶法師

7 平家琵琶

8 能楽の成立

9 平家琵琶と薩摩琵琶

10 尺八楽

11 明治維新後の日本の洋楽

12 国家 君が代

13 日清戦争(1894-1895)

14 蓄音機とレコード

15 日露戦争(1904-1905)

16 帝国劇場

17 童謡

18 楽器メーカー

19 ジャズ音楽

20 オーケストラ音楽

21 トーキー映画

22 著作権問題

23 日本音楽史余話

第3章 沖縄(琉球)音楽史

1 三線の伝来

2 おもろ

3 御新下りの“クェーナ”

4 あまうぇーだの“クェーナ”

5 打花鼓(ターファークー)

6 木遣(チヤイ)

7 舞方(メーカタ)三弦曲

8 仏教の伝来

9 路次楽

10 御座学(うざがく)

11 三村音韻

12 あかいんこ

13 組踊

14 慶長の役

15 湛水流

16 湛水流の系譜

17 聞覚流

照喜名名仙(1682-1753)

18 聞覚流の系譜

19 蔡温(1682-1761)と六諭衍義

20 屋嘉比朝寄(1716-1775)

21 知念績高(1761-1828)

22 当流の系譜

23 安富祖流

安富祖正元(1785-1865)

24 安富祖流の系譜

25 野村流

野村安趙(1805-1871)

26 野村流の系譜

27 安富祖流と野村流

28 伊佐川世瑞について

第4章 楽理解説

1 黒鍵とシャープ(#)とフラット(♭)とナチュラル(♮)

2 調子について

3 倍音について

4 音と音の関係、度について

5 和音(ハーモニー)について

6 音楽余話

第5章 比較音楽学

1 これからの沖縄音楽

2 音階構造から見た違い

エピローグ

写真資料編

*著者略歴*

長嶺 安一(ながみね やすいち)

1941年沖縄県那覇市生まれ。

日本大学芸術学部音楽科ヴァイオリン専攻卒。

ヴァイオリンを又吉盛郎、渡辺文江、常田良吉、岩船雅一の諸先生に師事。

和声法、対位法、作曲法を外崎幹二、岡田龍三、貴島清彦の諸先生に師事。

卒業後「沖縄交響楽団」コンサートマスターを歴任の傍ら、

ソロ・リサイタル、ジョイント・リサイタルを数多く開催。

著書に『はじめの一歩/ヴァイオリン入門ゼミ』(自由現代社)

『こどものためのバイオリン教本』(ドレミ楽譜出版社)などがある。

2022年04月28日

2022年04月27日

本日発売!! 『神と仏のスピリチュアルロード 生きゆく祈り・死にゆく瞑想』

須藤義人著

日本人がかつて、「天竺」として憧れた異郷・・・。インド・ネパール・スリランカを含む広大な空間である「ジャンブディーパ」は、日本人にとっては遙かなる魂の故郷でもあった。琉球にも海の道を通じて、ヒンドゥの神々とお釈迦様の教えは伝わってきた。私は、2017年から2019年にかけて、アジア一帯に広まった神と仏を生み出した人々の心象風景を見つめてきた。テーラワーダ仏教の一僧侶となって、授かった戒名である「ダンマクサラ」(法善) の五感と心で観察し続けたのである。生と死の瞑想をしながら、人々の「生きたいという心」と「死にたいという体」を見つめて呼吸をし、徐々に「生きゆく祈り」と「死にゆく瞑想」を日常的にしている情景に溶け込んでいった。それによって、神と仏の故郷である「ジャンプディーパ」が、日本人にとっての理想郷「天竺」になる前の〈かたち〉を知ることにもなったのである。

B5横版、並装、160頁

定価(本体3,500円+税)

*著者略歴*

須藤 義人(すどう よしと)

1976年、横浜生まれ。

早稲田大学社会学部卒業(比較基層文化論)

沖縄県立芸術大学大学院博士課程単位取得退学。

現在、沖縄大学人文学部教授。

宗教哲学・映像民俗学、宗教実践者(スリランカ仏教僧・真言宗得度)

映画助監督(元NPO法人沖縄映像文化研究所理事)

著書に『神の島の死生学』(2018年)、『久高オデッセイ』(2011年)、

『マレビト芸能の発生』(2011年)他。映像作品に『久高オデッセイ』、

『古宇利島・神々の祭り』他。

2022年04月22日

本日発売!! 平敷屋朝敏を聴く 西銘郁和評論集

西銘郁和著

琉球王国きっての名宰相と言われた蔡温は1734年、組踊『手水の縁』の作者として知られる平敷屋朝敏ら十数名を斬首刑にした。しかしその理由は今もって明らかになってはおらず琉球近世史最大の謎となっている。

平敷屋朝敏の処女作品『若草物語』が書かれたのは1719年。近松門左衛門を中心に展開されていた「遊女物」「心中物」浄瑠璃の世界に触発された物語であり、二度にわたる江戸上り体験から生まれたものである。作品の主人公は遊女「若草」と「津ノ国」(現大阪府の一部) の武士「小笹露之介」という身分違いの若い男女である。

朝敏の二作目は組踊『手水の縁』で、これは玉城朝薫が組踊を初演した翌年の1720年に書かれたもの。第一作が「津ノ国」(=大津) という国名から始まるのに対し、『手水の縁』の主人公は「玉津」と「山戸」という若い男女である。主人公名の設定に、いまだに印象深い江戸上りによる「大和」(=山戸) 体験が具体的に反映されている。

波乱に富んだ平敷屋朝敏の晩年を予感させる、残り三作品『萬歳』『貧家記』『苔の下』の成立については本書中にお確かめいただきたい。

A5判、上製、470頁

定価(本体4,500円+税)

〈目次〉(抄)

第一章 平敷屋朝敏 人と作品

(1) 若草物語

(2) 手水の縁

(3) 萬歳

(4) 貧家記

(5) 苔の下

(6) 作品総論及び朝敏年譜

第二章 平敷屋・友寄事件について

(1) 平敷屋・友寄事件を読む

(2) 事件を巡るいくつかのこと

第三章 玉城朝薫と田里朝直

(1) 玉城朝薫を読む

(2) 田里朝直を読む

第四章 琉球芸能を観る、聴く

(1) 琉球芸能小論

(2) 折々の出逢い

第五章 組踊「手水の縁」の作者

(1) 朝敏作者否定説への反論(新聞論争)

(2) 「手水の縁」作者論争(総括)

(附録) 平敷屋朝敏作品集

*著者略歴*

西銘 郁和(にしめ いくかず)

1952年沖縄・与那城村(現うるま市)字池味(宮城島=高離島)生まれ

琉球大学教育学部卒業

小詩集『星盗り』/『西銘郁和詩集』

小論集『田里朝直の遠望』/ 詩集『時の岸辺に』発行

琉球古典芸能コンクール三線最高賞

労働者文学賞詩部門佳作

野村流音楽協会三線師範

貧家記研究会副会長、詩誌「風塵」主宰

2022年04月06日

只今、発売中!! 大城弘明写真集 ガマ―イクサバの記憶 沖縄戦から77年

大城弘明著

元沖縄タイムス社写真部の専属カメラマンとして活躍してきた著者が、沖縄戦において住民被害の現場となった「ガマ」を撮りためた写真集。

これらの写真は各所で個展として展示される度に好評を博しており、大城氏は展示に際して被写体となっていただいた戦争の被害者の方々に改めて取材のお礼を述べ、現在も記憶の掘り起こしと継承の活動を展開している。

沖縄戦の惨禍を後々にまで伝える大きな成果であり作品でもある。

A4判、並製、64頁

発行所=photo HIMADO、発売元=榕樹書林

定価(本体1,500円+税)

*著者略歴*

大城 弘明(おおしろ ひろあき)

1950年 糸満市に生まれる。

琉球大学経済学科卒業。

在学中(1968~72年)琉大民俗研究クラブ、写真クラブで活動。

1972年 フリーカメラマン(東京・岩波映画写真部の契約助手など)

1973年 沖縄タイムス社編集局写真部へ入社。

2010年 沖縄タイムス社定年退職、延長雇用で嘱託。

2015年 沖縄タイムス社退職後、現在まで写真業に至る。

2016年 沖縄タイムス芸術選賞写真部門大賞受賞。

~写真展~

「地図にない村」 2010年 那覇市・県民ギャラリー

「沖縄・終わらない戦後」 2011年 横浜市・日本新聞博物館

「大城弘明・山城博明二人が撮らえた沖縄・終わらない戦後」 2015年 県立美術館

「琉球芸能の足跡」 大城弘明×大城洋平2人展 2018年 那覇市民ギャラリー

「安田のシヌグ写真展」 2015年 国頭村・安田公民館

「祖神(うゃーん)のいるシマ」写真展 2019年 宮古島市・狩俣集落センター

「大城弘明・与那覇大智二人展鎮魂と不屈の沖縄」 2019年 茨城県つくば美術館

「ガマ~イクサバの記憶」写真展 2020年 那覇市民ギャラリー

「島尻のウヤガン」 2021年 那覇市民ギャラリー、宮古島島尻パーントゥの里会館

~著書~

『沖縄島唄紀行』(共著)2001年(小学館)

『写真集 地図にない村』2010年(未來社)

『写真集 鎮魂の地図』 2015年(未來社)

2022年04月06日

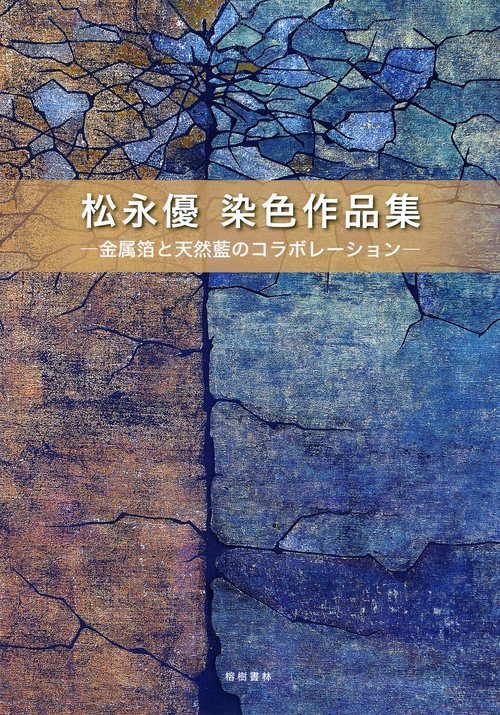

只今、発売中!! 松永優 染色作品集

松永 優著

著者は埼玉県出身、生地に金箔と銀箔を貼ってから藍染を施す作品を数多く手がける染色作家である。

松永氏と沖縄との関わりは深く、復帰前、氏は染色の勉強のために初めて来沖された。と同時に、遡ること51年前の1971年11月10日、沖縄返還協定に反対するゼネスト運動に参加していた氏は、デモ行進の中で火炎瓶の炎に包まれた機動隊員を助けようとして消火にあたったのだが、逆に加害者として逮捕されてしまった。その後、長く拘禁され6年にも及ぶ裁判闘争において無罪を勝ち取ったが、波瀾万丈な人生を歩んでいる。

本書は、2021年6月に佐喜眞美術館(宜野湾市)において開催された展示会の作品を中心に、松永氏のこれまでの染色作家としての活動をまとめた一冊であり、その高い芸術性を存分に表したものである。

B5判、並製、98頁、装幀・デザイン:かやまデザイン工房 嘉山美智子

発売元=榕樹書林、限定100部

定価(本体1,800円+税)

2022年03月07日

2022年03月02日

本日発売!! 金城厚(かねしろあつみ)著 『琉球の音楽を考える―歴史と理論と歌と三線』

金城 厚(東京音楽大学教授)著

琉球音楽の発生からその様々な展開と発展、その特質、社会との関わりと今日の姿までを音楽理論をベースに読み聴きとった琉球音楽の総合的入門の書。著者は本書を通してアジアからの視座のもとでの琉球音楽の独自性とその姿を明らかにし、琉球音楽の全体像の再構築をめざした。

取り上げられているテーマはオモロから始まり、中国音楽との関係、三線の伝来、冊封儀礼との関係、江戸立ち、琉歌との関係、民俗音楽から古典音楽の様々な展開と幅広い。

本書は琉球音楽をこれから学ぼうとする若い人へのテキストとして編まれたが、広く現場で琉球音楽に関わる人の理論構築のテキストとしても活用できる様になっている。

矢野輝雄氏の『沖組芸能史話』を乗り越える最高の琉球音楽テキストである。

A5判、並製、344頁

定価(本体2,700円+税)

〈目次〉

第一部 音楽と芸能の歴史

第1章 古琉球の音楽

第2章 三線のあゆみ

第3章 御冠船踊り

第4章 楽のさまざま

第5章 近世の歌三線

第6章 近代への変革

第二部 音楽の理論

第7章 琉球音階とアジアの文化

第8章 歌詞配分と楽式

第9章 オフビートリズム論

第三部 島々の歌

第10章 新民謡と伝統民謡

第11章 八重山諸島の歌

第12章 祈りの歌・ウムイとクェーナ

第13章 旋律の源泉・ウスデーク

第14章 現代を生きるエイサー

第四部 古典音楽

第15章 御前風様式

第16章 昔節様式

第17章 口説様式

第18章 二揚様式

第19章 組踊の音楽

第20章 箏曲

*著者略歴*

金城 厚(かねしろ あつみ)

1953年 山口県に生まれる

1977年 東京芸術大学音楽学部楽理科卒業

1980年 東京芸術大学大学院音楽研究科修士課程修了

1990年 沖縄県立芸術大学音楽学部助教授

2000年 沖縄県立芸術大学音楽学部教授

2003年 『沖縄音楽の構造』で博士(音楽学・東京芸術大学)取得

2020年 東京音楽大学教授・沖縄県立芸術大学名誉教授

主要著書・論文

『ヤマトンチュのための沖縄音楽入門』(音楽之友社、1997年)

『沖縄音楽の構造』(第一書房、2004年)など

2022年02月22日

2/26(土)17時よりジュンク堂書店那覇店にて「琉球音楽を楽しむ」トークイベント開催のお知らせ

今週2/26(土)17時よりジュンク堂書店那覇店において「琉球音楽を楽しむ」と題しましたトークイベントを開催致します。対談者は、金城厚氏(東京音楽大学教授)×鈴木耕太氏(沖縄県立芸術大学准教授)×大城貴幸氏(琉球古典音楽安富祖流演奏家)です。このトークイベントは、「第5回ジュンク堂新春古書展」のイベントの一つであり、近日小社より発売予定の金城厚著『琉球の音楽を考える』の刊行を記念しております。(1時間程度、観覧無料)コロナの第6波が落ち着いてきた所ですが、お近くへお越しの際は、お立ち寄りいただけますと幸いです。よろしくお願い申し上げます。イベントに関するお問い合わせは、小社(TEL:098-893-4076)もしくはジュンク堂書店那覇店(TEL:098-860-7175)まで。

2022年02月15日

2022年02月10日

『琉歌大觀 第1巻、第2巻』 只今、弊店にて好評発売中!!

先日、臺灣大學圖書館より國立臺灣大學圖書館典藏『琉歌大觀 第2巻』を入荷致しました。現在の入荷冊数は、20冊です。只今、第1巻(2021年刊)と合わせて弊店にて取り扱い販売を行っております。(第1巻は残部僅少) 価格は、各巻とも6,000円+税です。ご希望の方は、メールまたはFAXにてご注文ください。よろしくお願いいたします。 メール:gajumaru@chive.ocn.ne.jp FAX:098-893-6708

2022年02月08日

小社刊 原田禹雄(のぶお)訳注 「冊封琉球使録集成 全11巻」 第42回沖縄タイムス社出版文化賞 特別賞受賞決定!!

2022年2月7日 沖縄タイムスより

Posted by 沖縄本といえば榕樹書林 at

16:07

│Comments(0)

2022年02月01日

2022年01月24日

1/29(土)~3/6(日)まで 第5回 ジュンク堂 新春古書展 開催のご案内

コロナに負けず、今年も開催致します!!今月29(土)~3月6日(日)までジュンク堂書店那覇店に於いて『第5回 ジュンク堂 新春古書展』を開催致します。古書展では、沖縄(琉球)の歴史や文学をはじめとする稀覯本や絶版本等その他、普段新刊書店では観ることの出来ない古書、古本を多数出品販売致します。古書(古本)を専門に扱うお店ならではの品揃えの中から、掘り出し物の1冊に巡り会えるチャンスです。今古書展注目商品は、昭和初期に京都帝国大学の研究者らが今帰仁村運天の風葬墓「百按司(むむじゃな)墓」などから遺骨を持ち出したとされる琉球人骨収集記事の『琉球新報 昭和4年1月2部』からSF百科図鑑やエヴァンゲリヲン新劇場版全記録全集までジャンル問わず多数ございます。ただし、売り切れ次第、終了となります。ご希望のお客様は、お早めにどうぞ。また期間中、下記の通りイベントを3つ開催致します。(急きょ、中止・日程変更の可能性有、その場合は改めて当ブログにてお知らせ致します。)いずれもイベントの観覧は無料です。コロナ第6波が猛威を振るっている最中でございますが、お近くへお越しの際は、お立ち寄りいただけますと幸いです。参加店一同、皆様のご来店、ご来場をお待ちしております。新春古書展に関するお問い合わせは、ジュンク堂書店那覇店(098-860-7175)または各店(参加古書店)まで。

02/06(日)14時~

『琉球怪異譚』

小原 猛(怪談作家) × 新城和博(ボーダーインク編集者)

02/23(水・祝)14時~

『古本屋バンザイ!』

宇田智子(市場の古本屋ウララ) × 筒井陽一(古書ラテラ舎) ×

櫻井伸彦(ちはや書房) × 新垣英樹(小雨堂) × 天久 斉(BOOKSじのん)

02/26(土)17時~

『琉球音楽を楽しむ』

金城 厚(沖縄県立芸大名誉教授) × 鈴木耕太(沖縄県立芸大名誉教授)

02/06(日)14時~

『琉球怪異譚』

小原 猛(怪談作家) × 新城和博(ボーダーインク編集者)

02/23(水・祝)14時~

『古本屋バンザイ!』

宇田智子(市場の古本屋ウララ) × 筒井陽一(古書ラテラ舎) ×

櫻井伸彦(ちはや書房) × 新垣英樹(小雨堂) × 天久 斉(BOOKSじのん)

02/26(土)17時~

『琉球音楽を楽しむ』

金城 厚(沖縄県立芸大名誉教授) × 鈴木耕太(沖縄県立芸大名誉教授)

※出品(抄)に掲載している書籍は、目玉商品となっており、

在庫1点限りのものもございます。あらかじめご了承ください。

在庫1点限りのものもございます。あらかじめご了承ください。

2022年01月17日

1/23(日)午後4時~ジュンク堂書店那覇店3階にて『沖縄ゼネスト 50年 解放への狼煙』刊行記念トークイベントのご案内

今週1/23(日)午後4時~ジュンク堂書店那覇店3階特設会場にて、小社刊『沖縄ゼネスト 50年 解放への狼煙』沖縄ゼネスト50年実行グループ(編集責任者:内海正三)の刊行記念トークイベントを開催致します。イベント時間は1時間半程度、観覧は無料です。(予約不要、人数制限有)コロナ第6波の真っ只中でございますが、出来る限りの感染症対策を行った上で開催することと最終決定致しましたので、お知らせ致します。ご興味のある方は、ご来場いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。トークイベントに関するお問い合わせは、ジュンク堂書店那覇店(TEL:098-860-7175)または小社(TEL:098-893-4076)まで。

2022年01月15日

2022年01月11日

2022年01月06日

*新年のご挨拶*

あけましておめでとうございます。

旧年中は、格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼申し上げます。

本年も、より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

旧年中は、格別のお引き立てを賜りまして、厚く御礼申し上げます。

本年も、より一層のご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

Posted by 沖縄本といえば榕樹書林 at

16:03

│Comments(0)

2021年12月29日

*年末年始休業のお知らせ*

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。

休業期間 2021年12月30日(木) ~ 2022年1月5日(水)

上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。

尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、

発送および返信は1月6日(木)以降となります。

何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

誠に勝手ながら、年末年始の休業を下記の通りご案内させていただきます。

休業期間 2021年12月30日(木) ~ 2022年1月5日(水)

上記期間は、ネットショップの対応業務も休止致します。

尚、ご注文およびメールでのお問い合わせは通常通り受け付けておりますが、

発送および返信は1月6日(木)以降となります。

何卒ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

2021年12月29日

本日発売!! 沖縄ゼネスト 50年 解放への狼煙

沖縄ゼネスト50年実行グループ(編集責任者:内海正三)

現在の日本版図の中において歴史上唯一実施された1971年の2度にわたる沖縄ゼネスト。米軍治世下の人権無視の状況の中で、どのようにして実施されたのか。

これまで沖縄ゼネストは、その渦中で起こった警察官死亡事件と、それに伴う拘束者千人という根こそぎ弾圧によって、負のイメージで語られ、「軍事植民地からの脱却」「沖縄返還協定粉砕」という大義名分を持った運動は圧殺された。

ゼネスト当時、日米政府によって米軍駐留は継続した上で、新たに自衛隊駐留を認めるという、まやかしの、そして主体である琉球・沖縄の人々の意思を無視した返還協定が進められていた。

軍事植民地からの解放を求めて、人々は米軍の軍従業員解雇の脅しとAサイン業者に依る妨害を乗り越えてゼネストを行い、米軍の銃剣の前に立った。

ゼネスト参加者による討論会と、現在の沖縄で多分野において市民・住民運動を取り組んでいる人々による、この沖縄50年の振り返り。

ゼネストに至る時代年表や国吉和夫カメラマンによる時代変遷の切り取り写真集、そして日本政府の最大のアキレス腱である国際人権法無視の暴挙の数々の資料。

現在に至る日米政府による軍事植民地状況が、米国と中国による覇権争いの中で第二の沖縄戦の危機が迫る現在、改めて沖縄ゼネストの意義を問い直さなければならない。

ゼネスト実施後50年に当たる2021年に、ゼネスト参加者を中心にシンポジウムを計画した。残念ながらコロナ禍によってシンポは中止されたが、呼びかけに対して集まったゼネスト当事者による討論会が行われた。その記録と関連する資料を集めたものが本書である。

A5判、並製、92頁

定価(本体500円+税)